ジャンル 現代社会と科学

オンライン

消費者と日本経済の戦後史

満薗 勇(北海道大学准教授)

| 曜日 | 木曜日 |

|---|---|

| 時間 | 19:00~20:30 |

| 日程 |

全4回

・04月03日 ~

05月29日 (日程詳細) 04/03, 04/17, 05/15, 05/29 |

| コード | 710770 |

| 定員 | 30名 |

| 単位数 | 1 |

| 会員価格 | 受講料 ¥ 11,880 |

| ビジター価格 | 受講料 ¥ 13,662 |

目標

・現代日本経済の歴史を、消費者と社会の関わりに即して理解する。

・「消費者」をめぐる多様な思想と実践に触れる。

・過去のさまざまな営みの先に「いま」があることを知る。

講義概要

本講座では、1960年代から現在までを対象に、日本経済の歴史を消費者の視点から講述します。歴史を紐解いてみると、「消費者」という言葉が学問や政策の場を超えて使われるようになるのは、1960年代以降のことでした。高度経済成長の時代から石油危機、平成バブル、長期経済停滞を経て現在に至るまでに、財界、企業、社会運動など、多様なアクターがそれぞれの立場から「消費者」にアプローチしようとしています。毎回の授業では、代表的な事例を通して各時代の特徴を浮き彫りにしながら、日本経済の歩みとともに変貌してきた消費者のあり方を考えていきます。

各回の講義予定

| 回 | 日程 | 講座内容 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 04/03 | 高度経済成長と「消費者」の誕生 | 高度経済成長の時代に、「消費者」という言葉が社会的な広がりをみせるようになりました。経済同友会、生産性向上運動、日本消費者協会、ダイエー・松下戦争などの動きをとりあげながら、そのことの歴史的な意味を考えます。 |

| 2 | 04/17 | 石油危機後の日本経済と「生活者」 | 石油危機の前後から、消費者に変わって「生活者」という言葉が使われるようになりました。生活クラブ、有機農業運動、堤清二とセゾングループなどの動きをとりあげながら、そのことの歴史的な意味を考えます。 |

| 3 | 05/15 | 長期経済停滞のなかの「お客様」 | 平成バブルからその後の長期経済停滞の時代には、消費者を「お客様」として捉え直そうとする動きが広がりました。顧客満足(CS)の取り組み、お客様相談室の整備、セブン-イレブンの事例などを通じて、そのことの歴史的な意味を考えます。 |

| 4 | 05/29 | 消費者のいまとこれから | 2010年代から現在に至る時期は、カスハラ問題、エシカル消費、応援消費、推し活ブームなど、消費者のあり方が新たな局面を迎えつつあるように見受けられます。消費者と日本経済の歴史を踏まえて、こうした新しい動向がどのような意味をもつのかを考えます。 |

ご受講に際して(持物、注意事項)

◆休講が発生した場合の補講は、6月12日(木)を予定しております。

◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。

◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。

◆本講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。

【会員】授業動画の視聴方法(会員向け)

【ビジター・法人会員】授業動画の視聴方法(ビジター・法人会員向け)

講師紹介

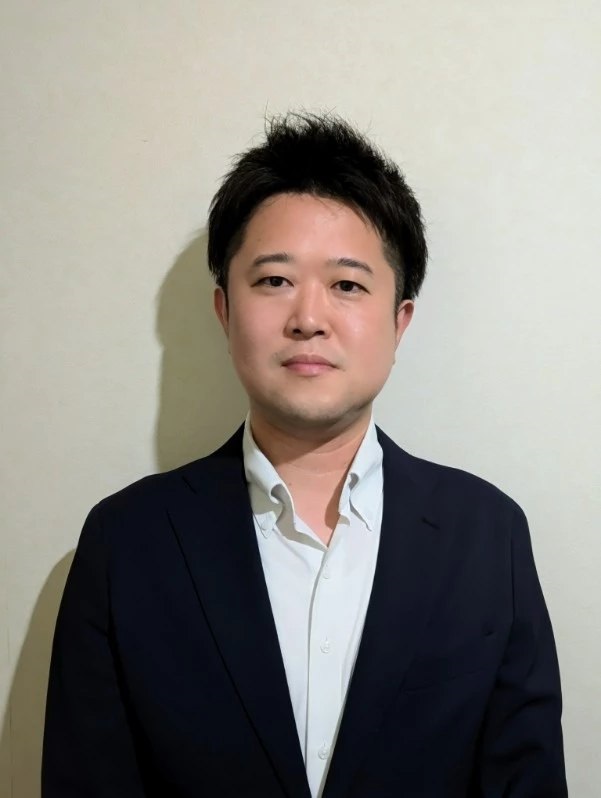

- 満薗 勇

- 北海道大学准教授

- 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。専門分野は日本近現代史。主な著作として、『消費者と日本経済の歴史』(中公新書、2024年)、『日本流通史』(有斐閣、2021年)、『日本型大衆消費社会への胎動』(東京大学出版会、2014年)などがある。