ジャンル 日本の歴史と文化

中野校

日本語びいき 持っててったって/トンネルを抜けると/先生は上手ですね/お星さまギラギラ

清水 由美(日本語教師、法政大学大学院等講師)

| 曜日 | 水曜日 |

|---|---|

| 時間 | 13:10~14:40 |

| 日程 |

全5回

・01月15日 ~

02月12日 (日程詳細) 01/15, 01/22, 01/29, 02/05, 02/12 |

| コード | 340211 |

| 定員 | 33名 |

| 単位数 | 1 |

| 会員価格 | 受講料 ¥ 14,850 |

| ビジター価格 | 受講料 ¥ 17,077 |

目標

・「そういえば日本語のこと、じつはよく知らなかったな」と気づく。

・「日本語って難しいよね」と(安易に)言わなくなる。

・「日本語っておもしろい!」と(改めて)思えるようになる。

講義概要

日本語ネイティブにとっての日本語は、水や空気のようなもの。自在に使いこなせていても、そのしくみを説明するのは案外難しいものです。今学期は、タダシイ日本語って何だろう?という疑問を根っこに置きつつ、発音や話し方の問題、「崩れた」表現、はたまた文法的にはOKなのに何だか妙に感じる表現、などについて考察します。さらに1+1が2以上のものに化けたり、辞書だけではどうにも説明がつかないような表現のおもしろさも探ってみましょう。ご案内役は、長年留学生に日本語を教えてきた日本語教師が務めます。

各回の講義予定

| 回 | 日程 | 講座内容 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 01/15 | 持っててったって無理!――縮約 | 日本語ネイティブが無意識に、かつ頻繁に口にしている「縮約形」は、学習者にとっては難しいものです。日本語を外国語として学ぶ人たちと、日本語でコミュニケーションを楽しむためにも、縮約のしくみを意識化しましょう。◆キーワード:縮約/調音点・調音法/正しい日本語/適切な日本語/やさしい日本語 ◆テキスト該当箇所:16章 |

| 2 | 01/22 | トンネルを抜けると――隠れた引用 | 「スキーに行ったんだけどトンネル抜けても雪なんか全然なくてさ」だの、「結婚したらマスオさんする予定でね」だの、「部長が寒い冗談言うたんびにざぶとん取りたくなるよね」だの、そんな発言を理解するためには、一定の「知識と教養」が必要です。日常にひそむ引用表現を探してみましょう。◆キーワード:引用/もじり/世代間ギャップ ◆テキスト該当箇所:17章 |

| 3 | 01/29 | 飾り飾られ――修飾の語順 | 日本語という言語のお行儀のよさはいろいろなところに見てとれますが、「修飾」についても、非常にすっきりしたルールがあります。母語話者が案外気づかないでいるそのルールを深掘りしてみましょう。また駅や銀行窓口などで耳にする人工音声の案内に違和感を覚えるのはなぜなのか、修飾に絡めて考察します。◆キーワード:連体修飾・連用修飾/スコープ/プロミネンス ◆テキスト該当箇所:18、19章 |

| 4 | 02/05 | 先生は上手に教えました | 「4番の、カードを、お持ちの、お客さま」といった銀行窓口などの人工音声の案内に違和感を覚えるのはなぜなのか、前回の続きで、修飾における〈声〉の問題を考えます。つぎに、「先生は上手に教えました」といった発話は、何がどうして問題だと感じられるのか、その秘密を探ります。◆キーワード:プロミネンス/社会言語学/言語の中と外 ◆テキスト該当箇所:19、20章 |

| 5 | 02/12 | お星さまギラギラ――オノマトペ | 音声などの〈記号〉に〈意味〉を乗せてやりとりするのが言語ですが、両者の関係はまったく恣意的なものです。しかしオノマトペと呼ばれる一部の語群の中には、音と意味が密接に関連しあうものがあります。その秘密を探ってみましょう。また、「わざと間違える権利」についても考えます。◆キーワード:言語記号の恣意性/オノマトペ(擬音語・擬態語) ◆テキスト該当箇所:21章 |

ご受講に際して(持物、注意事項)

◆秋学期からの続きになりますが、新規の方も歓迎いたします。

◆日本語ネイティブを対象としますが、母語話者なみに日本語を解する方なら、どなたでもご参加ください。

◆この講座は「予習先行型」で進めます。各回のテキスト該当箇所に、事前に目を通していらしてください。講義では「本を読んだだけではわかりにくいこと」を中心にお話しします。

テキスト

テキスト

『日本語びいき』(中央公論新社)(ISBN:978-4122066243)

講師紹介

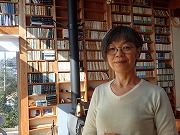

- 清水 由美

- 日本語教師、法政大学大学院等講師

- 1958年岐阜県高山市生まれ。東京外国語大学英米語科卒業、お茶の水女子大学大学院修士課程修了。マレーシア・マラヤ大学(国際交流基金派遣)、千葉大学等を経て現職。留学生からの想定外の質問に「日本語を外から見る目」を鍛えられる日々。著書に『日本語びいき』(中公文庫)、『すばらしき日本語』(ポプラ新書)など。